2009年に出版された『金融危機の本質は何か』は、タイトルだけ見るとリーマンショックが起きた理由を解説する本のように見えます。実際そうした内容も入っており、背骨の一つなのですが、実は野口悠紀雄流のファイナンス理論の入門書でした。

- 目次を見ると本の中身が分かる

- 株式もオプションである

- 株式と安全資産でオプションを複製する

- CDS(信用デリバティブ)はプットオプション

- 投資で絶対取るべきでない個別リスク

- 企業の多角化は経営者の保身

目次を見ると本の中身が分かる

どのようなことが書いてあるのが、まずは目次を見てみましょう。

- 世界を揺るがすアメリカ金融危機

- バフェットはなぜ大金持ちになれたか?

- ロスチャイルドの大成功

- エンロンの大失敗

- スーパースターの大失敗

- 市場価格は正しいか?

- 株価はランダムウォークする

- 合理的な投資とは分散投資

- 分散投資理論の精緻化

- 先物取引によるリスク回避

- 為替先物、円キャリー、FX取引

- オプションとそのプライシング

- ブラック=ショールズ式

- 不老債権の評価とCDS

- CAPMが示す深遠な投資哲学

- 日本は金融立国できるか

- 結局のところファイナンス理論は役に立つか?

このうち、6章から9章はよくあるファイナンス理論の解説です。そして10章から15章は、ほぼオプションの解説となっています。残りは論評と読み物ですらすら読めます。

理論部分は数式(中学レベル)も出てくるので、アレルギーのある方には辛いと思いますが、解説を端折ることなく、具体的な例を挙げながらごく簡単な計算で結果を導くのはさすがは野口先生といったところ。

株式もオプションである

この本では、「伝統的な株式が一般的な投資法で、先物やオプションなどのデリバティブは危険な投資法」というようなイメージ先行の説明はしません。逆にファイナンス理論が生み出したオプションなどの仕組みが金融資産の本質であり、伝統的な資産はオプションなどの組み合わせで作れることを示します。

なるほど、と思ったのが株式も実はオプションであるということです*1。

じつは、株式も一種のオプションと考えることができるのである。その理由は、次のとおりだ。10億円の負債を抱える株式会社が解散することを考えよう。このとき会社の総資産が30億円あれば、それを売却して借り入れを返済した後、20億円が残る。これは株主の取り分となる。

ところが、会社資産が6億円しかなければ、借り入れを全額返済することはできない。しかし、不足分の4億円を株主が負担する必要はない(これが有限責任と呼ばれるものだ) 。したがって、この場合の株主の取り分はゼロとなる。

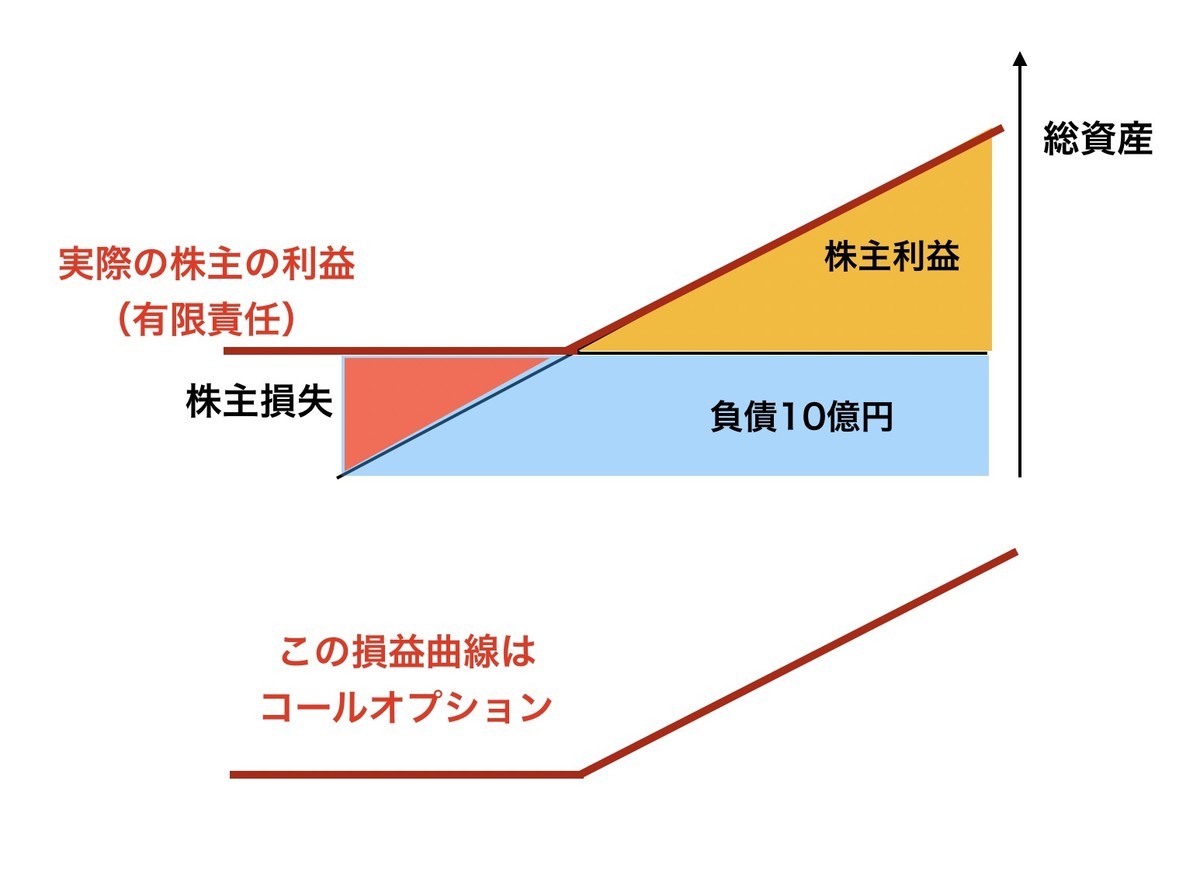

このように、株主の立場からすると、株式の保有は「会社資産を原資産とし、行使価格が10億円であるコールオプション」を保有することと同じである。

図解してみるとこんな感じです。負債額10億円を上回って総資産が増えた分はすべて株主の利益になりますが、総資産が負債額10億円を下回っても、損失にはなりません。これが有限責任のファイナンス理論的な意味であり、つまり株式を購入するというのは、コールオプションを買っているのと同じだということです。

【株式とは本質的にはデリバティブだとは、岩井克人氏も書いていました】

株式と安全資産でオプションを複製する

逆に、オプションが一般に売買されていないような資産でも、原資産と安全資産を組み合わせることでオプションが複製できることを解説しています。

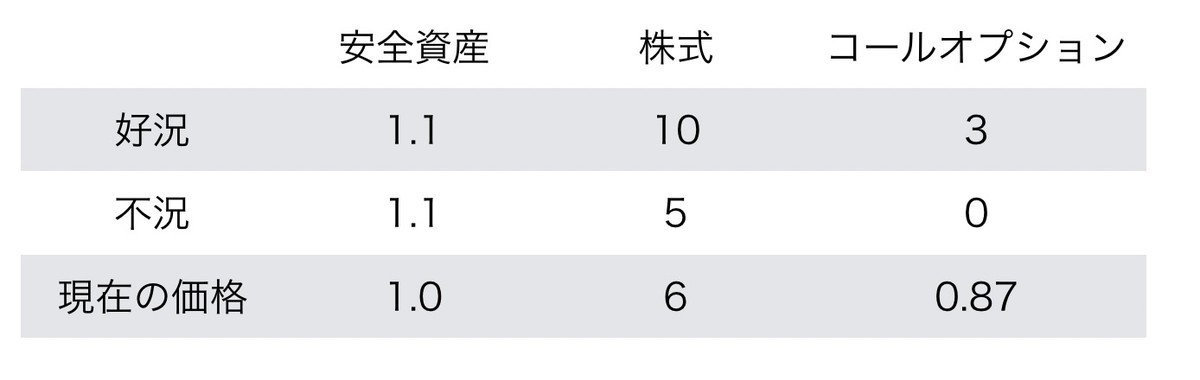

この表の意味は、現在6の価格の株式資産が、不況時は5に好況時は10になることを意味しています。同様に安全資産は現在が1.0ですが、好況時も不況時も1.1、つまり利子率が10%の状況です。このとき、株式を原資産とした行使価格7のコールオプションの価格はどうなるか? という問題です。

行使価格7ということは、好況時には10の値段の株式を7で買えるので利益は3、つまりコールオプションの利益は3になります。逆に不況時は株価が5になるので行使できず、利益は0です。

これを次のように計算して、コールオプションの現在の価格(プレミアム価格)を導き出します。

いま、2.73万円を借り入れ、これに自己資金0.87万円を加えて3.6万円とし、これで株式を購入する。現在の株価は6万円だから、0.6株買うことができる。

したがって、1年後の株資産額は、好況なら6万円、不況なら3万円だ。借入金の元利合計は3万円(2.73万円+利息)になっているので、これを返却した残りは、好況の場合は3万円、不況の場合は0である。

このように、普通の連立方程式を解くだけで、コールオプションの価格0.87を導くことができのです。逆にいうと、このコールオプションは借り入れと自己資金、株式で複製できることになります。

もちろん、この場合は株式のとり得る価格が好況時と不況時の2パターンしかなく、しかも予め価格が分かっている場合でした。しかし、株式の値動きの確率分布が分かれば、同じように計算ができることになります。株式の値動きを、対数正規分布に従うと仮定して計算するのが、いわゆるブラック=ショールズ式だといいます。

CDS(信用デリバティブ)はプットオプション

話はさらに進み、CDSの話になります。CDS(Credit default swap)は社債などの債権に対する保険と言われます。債権は、固定の利回りを得られる代わりに発行元が倒産した場合は元本が返ってきません。これを信用リスクといいます。

この信用リスクをなくすための保険がCDSです。倒産などの債務不履行が起きたときに損失を補填してくれるという商品です。先程の計算と同じように、CDSの価格がいくらであるべきか? もシンプルな計算から導き出せます。

CDSは、「会社の資産を原資産とし、行使価格が負債の要返済額であるようなプットオプション」である。そして、株式は、「会社資産を原資産とし、行使価格が負債の要返済額であるようなコールオプション」である。

面白いことに、株式は伝統的な投資商品として見られがちですが、実はコールオプションでです。そしてCDSは不可解なデリバティブと見られがちですが、株式と同様の原資産を使い、株式と同様の行使価格を元にしたプットオプションだというのです。1つの物事の裏表です。

投資で絶対取るべきでない個別リスク

CAPMの章では、単なるCAPMの説明ではなく、それが意味する深遠なことを暴き出します。CAPMでは、「任意の資産のリスクプレミアムは、市場を代表する資産(マーケットポートフォリ)のリスクプレミアムに比例する」と言われます。この比例定数がβ(ベータ)ですね。βが高いほどリスクプレミアムが大きく、つまりハイリスク・ハイリターンとなります。

ところがリスクには、市場リスクと個別リスクの2つがあります。

- 市場リスク 利子率など経済全体のマクロ的条件によって引き起こされるもの。すべてのが同一の影響を受ける

- 個別リスク 工場における事故のように、個々の経済主体に固有の事情によって引き起こされる

そして個別リスクはβの値に現れない場合があります。リスクを取った対価としてのリターンがリスクプレミアムですが、それはβに比例します。そして個別リスクがβに現れないということは、個別リスクをとってもリターンが上昇しないことを意味しています。

一般の財の場合、キズがあれば、それを補償するために値引きしてくれる。しかし、資産の場合には、「個別リスク」というキズがあっても、値引きしてくれないのだ。「値引きしてくれれば収益率は高くなるのだが、そうしたことがない」わけだ。つまり、個別リスクは負う価値のないリスクなのである。これは、資産と一般の財の大きな違いだ。

ハイリスクが個別リスクによって引き起こされているのであれば、それはハイリターンにつながらないのだから、高いリスクを負う意味がない。

そしてファイナンス理論の素晴らしいことは、この無意味な個別リスクを消し去る方法を見つけたことです。そうです。分散です。効率的フロンティアの考え方でいえば、次のようになります。

多くの資産はフロンティアの内部にある。だから、それらを単独の銘柄として購入するのは愚かなことである。フロンティア上の資産が仮に市場で取引されていないとしても、ポートフォリオを作ることによってフロンティア上にある資産を作ることができる。

企業の多角化は経営者の保身

本書のファイナンス理論の説明は、必要以上に専門用語を使わず、難解な数式も使わずにそのエッセンスを提示するという素晴らしいものです。そして、それを元にどう投資したらいいのかまで踏み込んでいるところが本書のエッジです。

読み物の16章では、これらファイナンス理論を元に、企業経営はどうあるべきか? という野口氏の考えにも踏み込んでいます。

現代の社会においても、企業は分散投資をして安全性を追求すべきだろうか? (略)

ファイナンス理論は、これに対して否定的な見解を持っている。その理由は、株式会社制度を前提にする限り、個人投資家のレベルで分散投資を行えば、投資家の安全は確保されるからだ。

米国の企業は、事業の多角化を良しとせず、特定の事業に集中したり、分社化したりして、非分散の方向に進んでいます。分散投資の理論でいうと、これはリターンは上昇するがリスクも上昇する考え方です。

しかし、そうしたハイリスク・ハイリターンの企業の株を分散投資すれば、投資家は高いリターンを確保しつつ、リスクを抑えることができます。そうした役割分担が、そもそも株式会社だろう、というのです。この逆が、日本企業ですね。

株式会社は、リスクのある事業に挑戦しなければ、存在意義がない。それにもかかわらず、日本の多くの大企業は、事業を多角化することによってリスクを減少させようとしている。これは企業レベルでの安全確保策であり、本来は望ましくないものだ。

日本でこうした会社経営が一般的になってしまうのは、株式会社が経営者や従業員の所有物であると考えられているため、会社経営の最重要目的が「会社の存続」であると考えられているからだろう。

プロジェクト単位で投資されるようなものは、存続を目的としていないので、本来の趣旨どおりハイリスク・ハイリターンになりますね。ところが、会社が存続を目的にしてしまうと、ローリターンでいいのでローリスクを求めるようになってしまいます。

解決策として野口氏が提示しているのが、実は雇用の流動化です。

従業員の雇用は、会社が存続することによってではなく、本来は労働市場を流動化することによって確保すべきものである。

ハイリスクな事業で仮に失敗しても、別の会社に転職すれば働き続けられる。そういう環境が一般的になれば、会社の存続はたいして重要ではなくなるわけです。

こんな文脈で見ると、プロ経営者が存在しないことが、日本で経営者が会社の存続を最重要目的にしてしまう理由でしょう。何しろ、失敗してしまったら経営者として転職する先がないのですから。

【本書掲載の「次に読む」参考書籍をまとめました】

*1:オプションというのは、一定の価格で買う権利(コールオプション)と一定の価格で売る権利(プットオプション)を指します。