現在、東証上場のETF 1497の形で、米ハイイールド債へ投資しています。そろそろ景気が減速してきており、ハイイールド債のポジションを見直そうと思っています。そこで改めて、どのような特性を持っているのか確認しておきます。

- 1497 ETFの実体は為替ヘッジ付きのHYG

- スプレッドはどのように変化するか

- スプレッドが開いている=信用リスクが高いときに債券価格は安くなる

- 1497 HYGをどう見るか?

- 1497の配当落ちの影響

1497 ETFの実体は為替ヘッジ付きのHYG

1497 ETFの中身はiSharesのドル建てETF HYGで、為替ヘッジを入れたものになります。過去12ヶ月の分配金利回りは4.66%、実行デュレーションはちょうど3年となるポートフォリオです。

ハイイールド債のような投資対象は、一般に「クレジット債」と呼ばれます。クレジット、つまり発行体の信用リスクを取っている債券という意味です。こうした債券をチェックするときは、国債のベース金利に加えて、信用リスク分のスプレッドが乗って、利回りが決まることがポイントです。

投資対象は国だったり企業だったりしますが、基本的に、格付けが悪くなるほどスプレッドが大きくなり、利回りが上昇します。

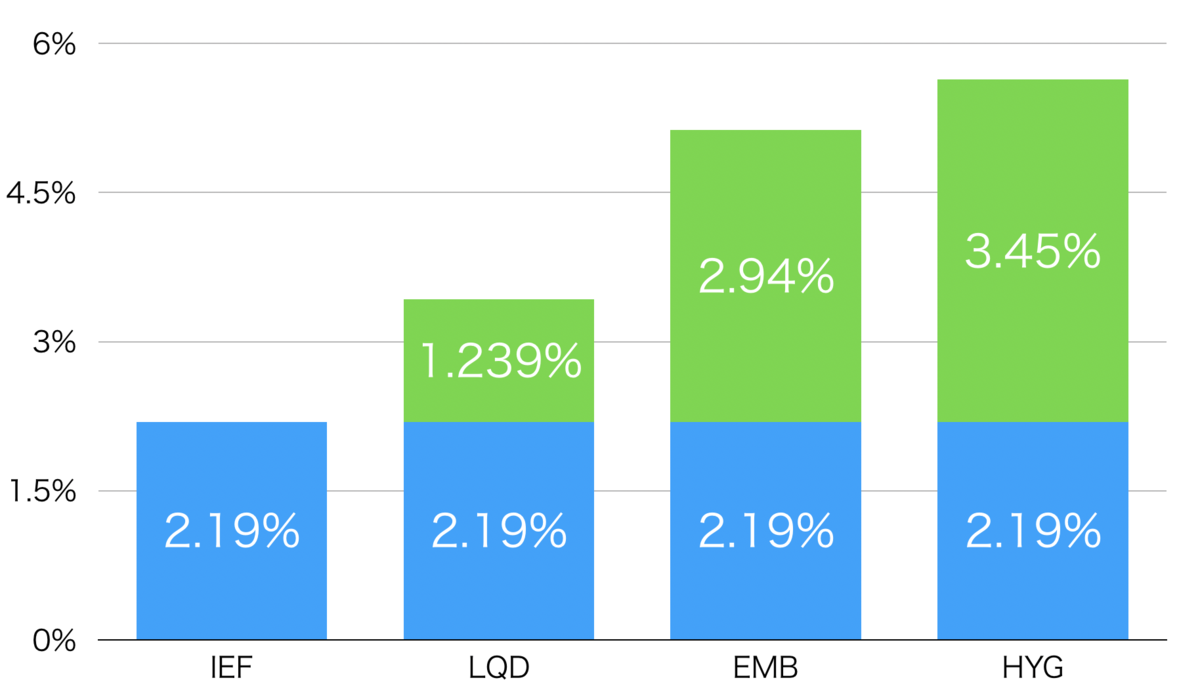

例えば中期の米国債に投資するIEF(デュレーション7.5年)の分配金利回り実績は2.19%。対して、投資適格社債に投資するLQD(デュレーション8.9年)では3.37%とベースに対して+1.18ポイント上乗せされています。

さらに新興国国債のEMB(デュレーション7.9年)では5.43%とスプレッドは2.24ポイント。そしてハイイールド債のHYG(デュレーション2.9年)は5.27%ですが、デュレーションを合わせた場合のスプレッドは3.45ポイントです。

このデュレーション調整後のスプレッド(OAS:Option-Adjusted Spread)の違いをグラフにしたものが下記です。いずれも10月時点のブラック・ロックのデータをもとにしています。信用リスクを取るほど、つまり格付けが悪化するほど上乗せとなるスプレッドが大きくなっていることが分かります。

スプレッドはどのように変化するか

一般的に債券は景気拡大で金利が上昇すると価格が低下し、景気後退で金利が低下すると価格が上昇します。この通りに動くのが国債であり、クレジット債の場合はベース金利がそれに当たります。

ではスプレッドは何で変わるのでしょうか? 基本的には景気拡大期にスプレッドは縮小し、後退期にはスプレッドが拡大する動きになります。利回りは信用リスクを取った代償ですので、景気が好調で信用リスクが小さければ利回りも小さくなるということです。

この結果、ハイイールド債券は国債などとは相関が低く、資産クラスとしてのハイイールド債はリスク分散の観点から重要な役割を果たすと言えるでしょう。

スプレッドが開いている=信用リスクが高いときに債券価格は安くなる

一方で、債券価格は常に利回りの逆数ですから、スプレッドが縮小して利回りが低いということは価格が高いことを意味します。逆にスプレッドが開いて利回りが高いときには価格は安くなっています。

要するに、景気のいいときはスプレッドが縮小して価格が上昇し、景気後退期にはスプレッドが拡大して価格が低下します。債券といいつつ、株式と似たような値動きをする投資先だということです。

LQDを例に、価格の推移とスプレッドの推移を見てみます。スプレッドと価格が必ずしも逆の形になっていないのは、ベース金利自体が変化しているせいもあります。2018年11月には底値をつけていますが、2019年1月にはスプレッドが最も拡大しています。

※Seekingαより

2018年12月は、景気後退懸念による調整から株価が大きく下がりました。併せて信用不安によってスプレッドが拡大したといえそうです。

1497 HYGをどう見るか?

では、最もスプレッドが大きいハイイールド債であるHYG=1497をどう見たらいいでしょうか。まず歴史的なスプレッド(OAS)がどうなっているのかFREDから確認してみます。背景がグレーの部分はリーマンショックのタイミングですね。信用リスクを取っているだけあってスプレッドが急拡大しています。

過去5年で見るとどうでしょうか。2016年2月にスプレッドが拡大しましたが、その後球速に低下し、現在は+4%程度となっています。

ベース金利の動向もありますが、クレジット債の基本はスプレッドが拡大したタイミングで買うことです。スプレッド拡大は何かしら市場に動揺が走っているときであり、投資先がデフォルトするリスクもあります。ただしデフォルト率よりもスプレッドのほうが高ければ、たとえデフォルトが増加しても利益となるわけです。そして、多くの場合(リーマンショック期でも)デフォルト率の上昇よりもスプレッドのほうが開いていました。

そうした観点では、2019年にはいって多少スプレッドは開いてきましたが、4%というのは大きな水準ではありません。2017年までは5%程度が多く、ときに7%超えもあったからです。すぐに売ったほうがいいというほどではありませんが、旨味が減ってきたともいえそうです。

なおベース利回り+スプレッドの公式を思い出すと、ベース金利のほうはダイレクトに金利に影響を受けます。どのくらいの影響を受けるかは、デュレーションによりますね。HYGは約3年と、他の債券に比べて短めです(BNDでも6年程度)。そのため金利影響というよりスプレッドが重要になってきそうです。

1497の配当落ちの影響

さて、HYGと1497は投資先は同じでも、2つの大きな違いがあります。一つは為替ヘッジをかけていること。もう一つはHYGが毎月分配(権利落ちは月初)なのに対し、1497は年4回の分配だということです。

下記は1497の年初来チャートです。分配金の権利落ち日に丸をつけました。見事にそのタイミングで価格が下落しているのが分かります。

ベースETFであるHYGと1497を比較してみます。同じく、1497の分配金タイミングに丸をつけました。1月を除くと、分配金のタイミングで明らかに2つが異なる値動きになっているのが分かります。

理論的には、分配金の分だけ価格が下落するわけで、基本的には1497は分配金タイミングが近づくにつれてHYGの価格に接近していくものだと考えられます。そういう意味では、どのタイミングで売買しても損得はないともいえます。