米国株の情報などを得ようとすると、避けて通れないのが会計や投資関係の英語です。しかも、日本の用語と一対一にはなっていないんですね。使い分けされている場合が多々あります。

そこで、財務諸表関係から投資指標関係、投資商品関係の英語を調べてまとめてみました。

財務諸表を読むときの英語

BS(貸借対照表)では、それぞれこのような英語になります。

資本:Equity

借入:Liabilities

資本:Asset

でも普通の会話で借入、負債はDebtと呼ぶことも多いです。例えば負債比率は Debt Ratioですね。

P/Lはもっとややこしいですね。売上はRevenueとSalesの両方がありますが、Revenueのほうが広い意味合いのようです。利息や配当金なども含めてRevenueで、純粋なビジネスによる売上はSalesだということのようです。

売上:Revenue/Sales

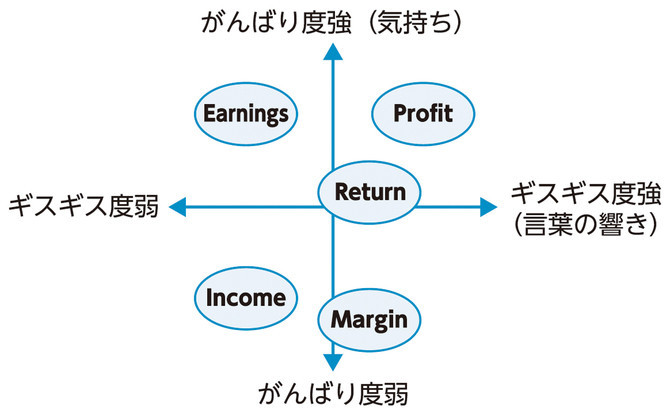

利益はさらにいろんな言い方があります。ちょうどイメージ図で書かれた記事がありました。

利益:Profit/Income

営業利益率:Operating Margin

紛らわしい会計英語を整理しよう | 会計プロフェッショナルの英単語 | ダイヤモンド・オンライン

コストは、P/LでいうのかBSでいうのかで違うようです。

P/Lのコスト:Expense

BS上のコスト:Cost

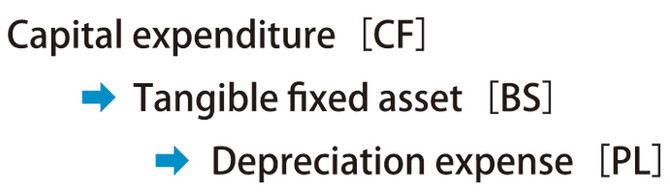

しばしば会話に出てくるのが「CAPEX」です。これはCapital Expenditureの略で、資本的支出、つまり設備投資です。

設備投資:CAPEX

そして減価償却は、有形か無形かで違う表現になります。

有形固定資産の減価償却:Depreciation

無形固定資産の償却費:Amortization

投資家が気にする英語

投資家がレポートを読んだり検索するときに必要な英語もいろいろとあります。配当はDividendです。"ex-devidend"となると、配当落ちです。"ex-devidend date"は「配当落ち日」になります。

配当:Dividend

利回りはYieldです。でもReturnとも言いますね。ちょうどいいネイティブの解説がありました。

利回り:Yield/Return

Return is retrospective (past); dealing with things that have already been made or collected.

Yield is prospective (future); dealing with things that will be made or collected.

なるほど、過去の実績についてはReturn、将来の利回りについてはYieldだということでした。よく債券のYieldといいますが、これは債券の利回りは将来のものだからですね。逆に、ファンドの成績など過去の利回りはReturnです。

自社株はTreasury Stockです。直訳すると宝の株です。日本語の金庫株みたいな感じでしょうか。

自社株買い:acquisition/purchase of treasury stock(s)

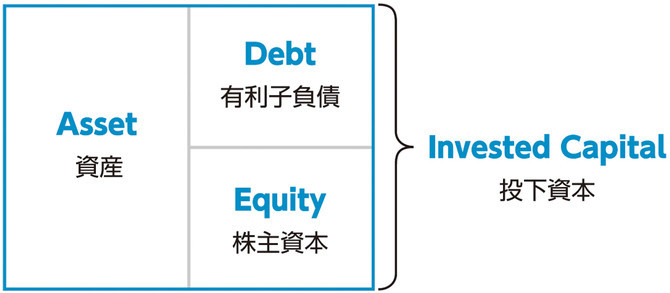

資本はEquityだと思っていましたが、Capitalとも言いますね。何が違うの? と思って調べたら、CapitalはDebtも含んだ調達した資金全体を指すようです。

ちなみに発行済株式数×株価を時価総額(Market Capitalization)といいますが、企業価値というときはEV(Enterprise Value)を使う場合もあります。こちらはMarket Capに、有利子負債(Debt)を足して現預金(Cash)を引いたものですね。なぜCashを引き、Debtを足すかというと、「この会社を買収するのにいくらかかるか?」を示すものだからです。Cashが多い会社ならその分買収金額は少なくて済みますし、Debtが多ければその分金額が必要なので足し込むわけです。

増資:Capital increase

時価総額:Market Cap

企業価値:Enterprise Value

株主はShare Holders。単にHoldersとも書くようです。

株主:Holders

では株式はどうでしょう? これはStockとも言いますしShareとも言います。EPS(Earnings per Share)というときはShareですね。慣例で変わるようですが、ニュアンス的にはこうなるようです。

出資者それぞれのequityを簡単に表すために、彼らの出資金合計である資本金(capital stock)を等分したひと切れ(share)を株式(a share of stock)と呼びならわすようになったのです。

株式:Stock

株式分割:Stock split

優先株:Preferred stock

投資商品を指す英語

株式はStockですが、広い意味で証券というときにはSecuritiesです。警備会社はSecurityですが、証券は複数形だそうです。日本だと「◯◯証券」の英語名として「◯◯ Securities」と書いてある場合が多いです。一方で、米国の証券会社は、「Investment Bank」(法人相手)だったり「brokerage firms」(個人相手)だったりします。

株式:Stock

証券:Securities

証券化:Securitization

投資信託は2種類の呼び方があるようです。実ははっきりとしなかったのですが、どうやら途中解約が可能なオープンエンド型の投資信託はMutual Fundと呼ぶのが普通のようです。日本語でもファンドと呼びますね。一方で、解約不能のクローズエンド型の投資信託もあります。こちらはInvestment Trustと呼ぶようです。例えば、REITは"Real Estate Investment Trust"です。REITはShareを他人に売却はできますが、解約はできませんので、なるほどという感じではあります。

投資信託:Mutual fund(オープンエンド)/Investment Trust(クローズエンド)

債券もややこしいですね。基本はBondのようですが、米国債はTreasuryで、しかも期間によって名前が変わります。

債券:Bond

米国債:US Treasury

米国短期国債:Treasury Bills(T-Bills)

米国中期国債(〜10年):Treasury Notes

米国長期国債(30年):Treasury Bonds

不動産関係はこんな感じのようです。住宅ローンはMortgateなので、それを証券化したものはモーゲージ債なんて呼ばれますね。

不動産:Real Estate

投資用不動産:Commercial property

マンション:Apartment/Condominium

ワンルームマンション:Studio apartment

敷金:Deposit

住宅ローン:Mortgage

居住者:Resident

住居用:Residence