2022年の投資方針を考えるにあたり、第1回で過去からのリターンなどの数値的現状を確認し、第2回で10年単位のスパンで見て今後どうなるかという見通しを検討しました。第3回となる今回は、これらを踏まえて実際のポートフォリオを考えてみます。

第1回、第2回のおさらい

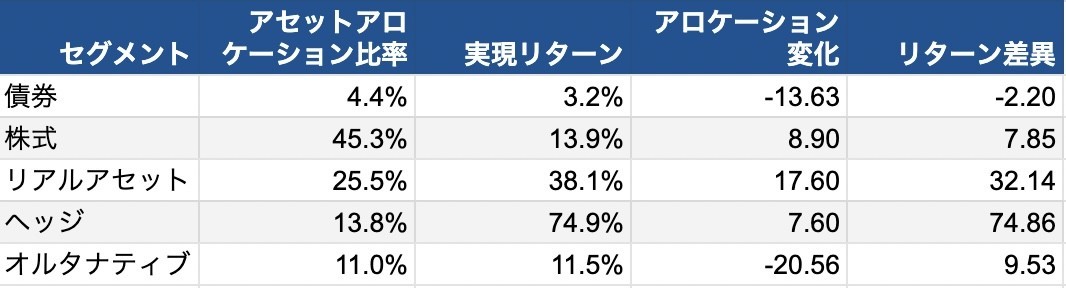

まずは第1回、第2回のおさらいから。債券を除いて各アセットは非常に好調でした。これにより、当初想定していた目標リターン5%を大きく上回り、なんと28.7%もリターンが出てしまいました。

しかしこれは市場のムードが楽観的過ぎたと考えています。株価が企業利益の何倍になっているかを表すPERは、過去最高近辺まで来ており、これが続くということは考えにくい状況です。そもそも超長期で株式の平均リターンが6%程度となるには、この先数年は大きくリターンが下がらないと帳尻があいません。

アセットクラス別の見通し

ではこうした状況から、今後のアセットクラス別の見通しを独断と偏見で考えてみます。

まず株式は厳しい状況が来そうです。ウクライナ侵攻で既に下がっているという話はありますが、これが停戦とかになればいったん大きく反発するものの、その後、ジリジリと下がり続けるってのがありそうなシナリオです。

地域別では、米国のターンが終わり、欧州や新興国のターンが来るかと思っていたのですが、これまたウクライナ侵攻によって厳しい状況が続きそうです。日本も厳しい、米国も終わりかけ……と考えると、株式を持っていていいのか? とさえ思うほどです。

一方で債券は利回りが上昇中です。すでにコロナ前の水準まできており、今後さらに上昇するのか、それともFRBの動向次第では再び下落するのかは微妙なところ。ただし長期的に見ると、インフレが収まらない限りは債券利回りも上昇です。だって、インフレから金利を引いたのが実質金利ですが、それはいまだにマイナスなのですから。

利回りが上昇するというのは、つまり債券価格の下落が続くということです。とはいえ、米長期債利回りは2.15%まで上昇しました。こうなると、多少債券価格が下落しても、配当によってカバーされます。少しずつ米国債を買うのも悪くありません。

ヘッジセグメントでは、金と仮想通貨があります。インフレ傾向が止まらない状況下において、金は持ってて良かったものであり、今後も長期保有が前提です。ただし買い増すかというと、そこまでは考えられません。

仮想通貨はどうか。現状、8%程度のレンディング金利が付いている状況下では、そのまま保有というのも選択肢の1つ。数年程度のスパンでは、仮想通貨が上昇することに確信を持っていますが、さすがにポートフォリオに占める比率が高くなりすぎた嫌いはあります。リスクの大きさからすると、5%程度、多くても10%程度にしておきたいところです。

リアルアセットはというと、こちらはどうしようもありません。太陽光はあと18年〜20年稼働し続けますし、不動産も売却は10年後の予定です。現在、資産の4分の1がリアルアセットなので、これが一つの基準になりそうです。

最後に現金はどうか。現金というのは最もリスクが小さく、そして流動性も高いわけで、インフレ耐性を除けば保有しておきたい資産クラスです。しかもぼくの場合、現金を預金口座に置きっぱなしとかではなく、IPO、PO、TOB、クロスなどでほぼノーリスクの投資を行っています。これがざっくり年率にして10%程度のリターン。であれば、手間がかかるということを除けば、全部現金だっていいのでは? とさえ思います。

まぁ特に優待クロスにはスケールの制限があって、現在の2倍の規模の資金があっても、使い切れず利回りが低下します。いま総資産の10%程度なので、多くてもこの1.5倍、15%が目安でしょうか。

目指すアセットアロケーション

というわけで、これを総合すると、5セグメントのアセットアロケーション目標は次のような感じです。

- 株式 30% (▲15ポイント)

- 債券 20% (+15ポイント)

- ヘッジ 10% (▲4ポイント)

- リアルアセット 25% ー

- オルタナティブ(現金) 15% (+4ポイント)

ヘッジについては、全体から3割削減というイメージ。ゴールドが23%を占めているので、BNB(9%)を全部売却して、BTC(36%)とETH(31%)を9ポイントずつ売却するという感じでしょうか。うーん。BTCの3分の1売却って、けっこう大きい決断ですね。というか、こんなの一気に売ったら税金がたいへんなことになります。

そうそう、ヘッジセグメントの調整は、雑所得の経費に見合う分だけにしないといけません。まず経費を見積もって、それに相当する分を売却という感じです。

株式の売却も悩みます。こちらも全体の33%を売却するということだからです。状況認識からして、インデックスを残し、グロース系の個別株を売却する方向性です。勤務先株式(15%)を売却できれば残りは18%。Google(11%)、Amazon(8%)、Facebook(6%)で合計25%あるので、これらを合計7割売却すると、帳尻が合います。こちらも一気に行う気持ちにはなりませんね。機械的に売っていくしかないのかもしれません。

現金の増加は悩むことはないとして、売った金で債券は何を買うかは悩ましいところです。長期的な観点では、株式との逆相関が強く期待できるTLTのような超長期債ですが、デュレーションが長いため、金利上昇局面ではあまり持ちたくない。となると、IEFのような長期債(10年債)か、BNDのようなモーゲージも入った総合債券かということになります。直近だと、BNDを買い、金利の状況を見ながらデュレーションを長くしていくという感じかもしれません。

2022年中に、このアセットアロケーション調整が完了するかは分かりませんが、各資産の増減も見ながら、この比率を目指していきたいと思います。