とある企業でサラリーマンをしている40代の九条です。だんだんと「本当に自分がしたいことができているのか? 給料のために今の仕事にしがみついているんじゃないか?」と思うことが増えて、セミリタイアを目指し始めました。

投資の前段階

投資に至るまでには、種銭をどうやって貯めるか? という大きなハードルがありました。実は学生時代から新入社員まで、ずっと家計は赤字。なんとかボーナスで補填してすごすという暮らしで、厳しい月にはクレジットカードのキャッシングも使ってしまうという浪費ぶりでした。

目覚めたのは、月並みですが『金持ち父さん、貧乏父さん』を読んだからなんですね。このとき、お金が勝手に稼いでくれるなんてすごいな! と思ったものです。

改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)

- 作者: ロバートキヨサキ,白根美保子

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2013/11/08

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログ (6件) を見る

そして、貯蓄できる身体にしてくれたのは、今はなきCITI BANK(シティバンク)です。当時のシティは、100万円以上預金がないと口座維持費用を取るというアメリカ的銀行でした。ということは、ここに口座を作れば100万円貯めたくなるだろう! と思い、口座を開いたのがきっかけです。

半年くらいかけて100万円貯めると、今度はここから減らすのが悔しくなるんですね。だって、維持費用を取られてしまうから。

そこから、節約ワザを調べたり、いかにお金を使わずに過ごすかというのに夢中になりました。

最初の投資は ハイイールド債の投資信託

最初に投資したのは、シティバンクのドル預金です。当時は4%の金利でした。ドル円は122円だったので、為替損益的には成功したとは言い難いのですが。

そして続いて買ったのは、ハイイールド債の投資信託です。当時の彼女とシティバンクに行って、「投資するなら何を買うのがいいですか?」と相談しました。銀行に投資相談に行くという、今考えると何やってんだ! という感じですが、これは普通の人の行動パターンですよね。

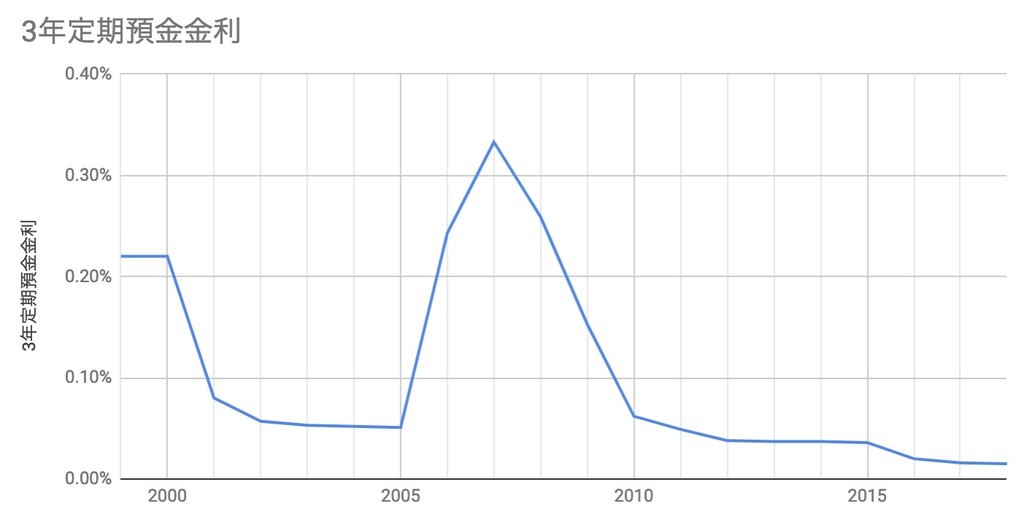

窓口の方に「5%くらいのリターンなら、普通に出せると思います」と言われて驚愕しました。何しろ、社会人になってから定期預金といってもほぼ利息はゼロ。0.1%以下が常態化していました。年々利回りが低下しているという状況だったからです。

「え? 投資すると年5%も増えるの?」と半ば怪しみながら驚き、特に深い理由もなく利回りが特に高いハイイールド債の投資信託を30万円分買ったのが最初です。

併せて、当時読んだ投資本で印象に残っているのがこちらの『ホントは教えたくない資産運用のカラクリ』です。税金の本です。

ホントは教えたくない資産運用のカラクリ 投資と税金篇 (Wild investors)

- 作者: 安間伸

- 出版社/メーカー: 東洋経済新報社

- 発売日: 2003/04/01

- メディア: 単行本

- 購入: 6人 クリック: 66回

- この商品を含むブログ (24件) を見る

ネット証券で日本株を買う

時を同じくして「金融ビッグバン」の名のもとに、金融自由化が推し進められました。このとき、証券会社が免許制から登録制に変わり、売買手数料も自由化され、いわゆるネット証券が誕生したのです。

ネット好きだったので、喜んでネット証券の口座を作りました。SBI証券(当時はイー・トレード証券)、カブドットコム証券、マネックス証券などですね。

さて何を買う? というところで意識したのがウォーレン・バフェットです。割安な株を見つけて長期に投資すれば、いつかは適正価格になって儲けられる。そんな話に「すごい!」と興奮しました。たしか、最も参考にしたのはバフェットの師匠でもあるベンジャミン・グレアムの『賢明なる投資家』でした。

賢明なる投資家 ? 割安株の見つけ方とバリュー投資を成功させる方法

- 作者: ベンジャミングレアム,土光篤洋,Benjamin Graham

- 出版社/メーカー: パンローリング

- 発売日: 2000/09

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 38回

- この商品を含むブログ (18件) を見る

このとき買ったのは、覚えているのでいうと、武田薬品、トヨタ自動車、NTTドコモです。本当に割安か? というのはありますが、名の知れた企業でないと怖くて買えなかったというのが本音です。

買った後の上がり下がりを経て、結局、ちょっとだけプラスになったところですべて売ってしまいました。株価を見ているのは、心へのダメージが大きいんですね。

インデックス投資への移行

個別株投資は無理だ、と思ったあと、再度の転機は『ウォール街のランダム・ウォーカー』と『敗者のゲーム』を読んだことです。なるほど、インデックスを買ってもちっぱなしにしておけばいいのねと思ったことは、これなら僕にでもできると感じさせました。

ウォール街のランダム・ウォーカー〈原著第11版〉 ―株式投資の不滅の真理

- 作者: バートン・マルキール,井手正介

- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社

- 発売日: 2016/03/10

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (7件) を見る

2008年に初めてIVV(S&P500連動のETF)を買いました。2011年、2012年、2013年と連続4年に渡って買い増し続けました。ちょうどリーマンショック後に買い始めた感じですね。

同じくEFA(米国除く先進国株式連動ETF)も2007年から2016年にかけて少しずつ勝っています。さらに、EEM(新興国株式連動ETF)も2007年から2015年にかけて買い続けました。

この頃、アセットアロケーションという言葉に目覚めて、GSG(商品価格連動のETF)も2007年くらいに少し買っています。直後から急騰が始まって、2008年には倍近くまで値を上げたのですが、その後急落。たしか、わずかな利益で手放しました。その後も資源安は続き値下がり続けていますね。

ネットの未来にかける

インデックス投資を進めるとともに、個別株のほうは米国に目を向けました。国内大手企業はよくわからない理由で株価が上下するし、国内の成長企業はその成長に確信を持てない企業が多く感じていたのですが、米国のハイテクIT企業にはなぜか確信を持ったのです。

2008年にAmazon、Googleを購入。さらに上場直後の値を大きく下げた2012年にFacebookを、2013年にiRobotを購入しました。

その後、GAFAの躍進とともに、大きく株価が上昇したのはご存知のとおり。大成功な投資でしたが、これらは段階的に売却を進めてきました。

VIXやオプション、仮想通貨へ

2017年に再度の転機です。下記の玉川陽介氏の記事を読んだのがきっかけでした。インデックス以外にも、PFF(米国優先株ETF)やARCC(高配当のBDC企業)があることを知り、資金の一部を振り分けます。

さらに、S&P500の変動幅に連動するVIXという指数があるのを知り、コンタンゴ狙いのショートを始めました。VIXを調べる中で、VIXの算出根拠であるオプションにいきあたり、そちらも調べ始めます。

同じく2017年のゴールデンウィークに、bitcoinが急騰しているのを知ります。数年前に勉強のために持っていたbitcoinの価値もガンガン上がっていきました。

ちょっと前に、尊敬する野口悠紀雄氏の仮想通貨に関する書籍『仮想通貨革命』を読んで、これは次のメガトレンドだと感じていたので、わずかですがbitcoinを買い増します。

2017年末に、一部のbitcoinを売却して少なくとも損失はでないようにしたところで、わずか数ヶ月後には大暴落となり、仮想通貨バブルを身をもって経験することができました。

太陽光へ

2018年には、セミリタイアが視野に入ってきたため、安定的な収入をもたらすリアルアセットに目を向け始めます。王道の不動産投資もしばらく検討したのですが、物件価格の上昇にどうも納得がいかず、こちらは停滞していました。

一方で、ローリスクと思われる太陽光発電投資に踏み出します。結局2018年中に複数の物件を視察、決定して、2019年の稼働を待つ状況になりました。