「NISA2年目が始まったので、投資先を見直そう!」と言っているFPさんのコンテンツを見ました。ほほー、どんな観点で見直すのかな? と思って見ていたら、「1年目の成績がインデックスに劣っているようなら、それは売却してインデックスを買い直してもいいでしょう」などといっています。

ほほー。これは典型的な「結果論バイアス」だ。と思ったので、解説しておこうと思います。

自分の投資成績がパッとしなかったら別のものに乗り換えるべきなのか

例えばNISAでトヨタ自動車に投資した投資家がいたとしましょう。トヨタの直近1年のリターンは▲17.3%です。うーん、いまいちな結果ですね。一方、全世界株式インデックスのVTはというと、+12.7%のリターンです。その差約30ポイント。

先のFPさんは「このような成績のトレンドが続くなら、トヨタを売ってインデックスを買い直しましょう」と説くわけです。

ふーむ。なんとなく筋が通っているような気がします? これ対面証券の営業マンがよく使うセールストークでもあるんです。「この銘柄はしばらく低迷が続くので、好調なこちらの銘柄に乗り換えましょう!」と話すんですね。要は理由をつけて売買してもらい手数料を稼ぐのが目的なわけですが、たしかにトヨタを持ち続けたらどんどん資産が減ってしまうような恐怖もあるわけです。

最適な選択肢を取ったからといって、必ず成功するわけではない

ここで考えてほしいのは、最適な選択肢を取ったからといって必ず成功するわけではないということです。雨が80%という天気予報を信じて傘を持って出たけど雨はふらないこともあります。最適な選択の結果失敗しても、それは「結果論」であって、選択が誤っていたわけではない。これが「結果論バイアス」です。

確率の話を考えるときはギャンブルの例がわかりやすいので、サイコロを振るゲームを考えてみましょう。サイコロを振って1と2が赤、3〜6が黒だとします。赤と黒のどちらに賭けるか。確率論的には当然黒に賭けますね。黒が出る確率は赤の2倍です。

ところがそれでもサイコロを振ると赤が出ることもあります。このとき、赤がでた結果を見て、次のサイコロでは赤に賭けますか? もし赤に賭けるなら結果論バイアスに毒されていることになります。何回赤が出ようと、このサイコロを使う限り、黒に賭けるのが正解の選択肢。これが合理的な考えかたです。

この結果論バイアスは、投資に限らず経営判断やスポーツなどでも非常によく見られる現象です。こうした業界は、理屈はどうであれ結果が良ければすべて正当化されるところもあり、それ故に結果を見て手法を替えることがしばしば起こります。「このバッターは、波に乗っているから使い続けよう」「この会社の提案は前回うまくいったから今回も採用しよう」etc……。

このように結果に一喜一憂し、振り回されるということがしばしば起こるのです。本来ならば、確率的に有利であってもうまく行かないことがあることを認識する必要があるわけです。

確率をアップデートする

とはいえ、世の中の事象はサイコロのように確率が事前にわかっているわけではありません。さまざまな情報を検討した結果、「おそらくこうなる確率のほうが高いだろう」というレベルで意思決定をしていることがほとんどです。

例えば、インデックスよりもトヨタのほうが70%の確率で儲かる。そんな判断をしたからトヨタを買ったわけです。1年経って、インデックスのほうが儲かっていたとしても、確率が変わっていないならその判断は間違っていないことになります。

でもしかし、もし意思決定後、確率が変化していたなら? またはそもそも意思決定の参考にした確率がそもそも間違っていたなら? 確かにこれもあり得ることです。

そこで「1年目はトヨタにインデックスが勝った」という情報を盛り込んで、当初の確率をアップデートします。その結果「トヨタ有利の確率は少し減ったが、それでもインデックスよりも強い」のなら引き続きトヨタを持ち続けるべきだし、結果によって確率をアップデートしたところ、「実はインデックスのほうが有利なことが分かった」のならば買い替えてもいいでしょう。

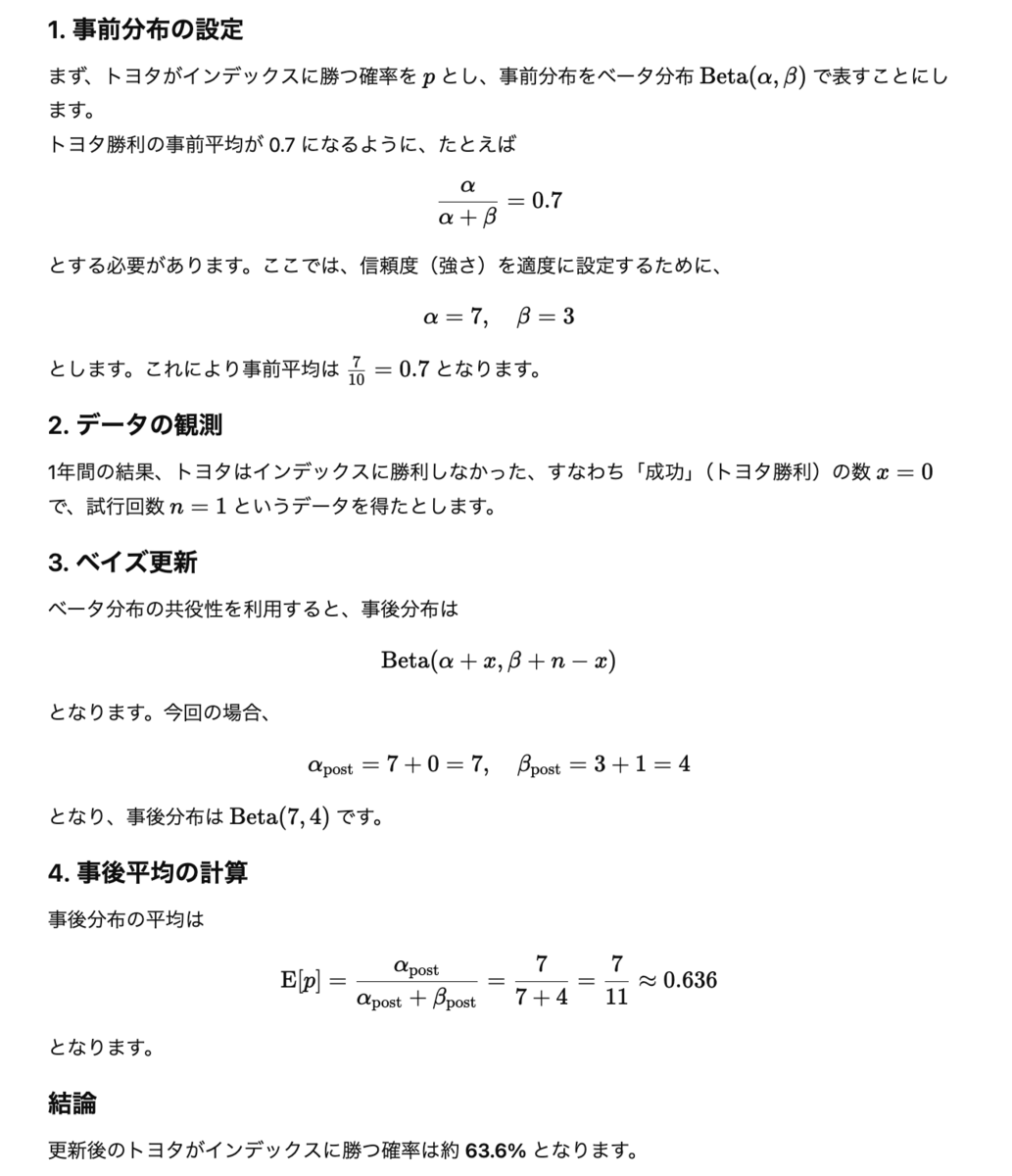

なお、事後のデータによって当初の確率をアップデートしていく手法はベイズ推定と呼ばれます。今回の例でいうと、トヨタがインデックスに勝つ事前確率が70%だとして、1年間の結果、トヨタはインデックスに勝利しなかった、すなわち「成功」(トヨタ勝利)の数 𝑥=0で、試行回数n=1 というデータを得たとします。これを元に事後確率を計算すると63.3%。つまり1回の失敗で、実はトヨタはインデックスより不利だったと結論付けるところまではいかないという感じですね。

世の中の出来事は、真の確率が分かっているものはほとんどなく、推計した確率を事後のデータで更新していく(=ベイズ推定)ものがほとんどです。そういう意味では1年目の結果をもとに確率を考え直すことにも意味はあります。

ただし、株式市場のようにかなり結果が乱数に近い動きをすることが分かっている(幾何ブラウン運動)場合、当初の想定と違う結果が出ることは大いにあることで、それによって確率を過大に更新しすぎることは、結果論バイアスに捕まることになりがちだということです。